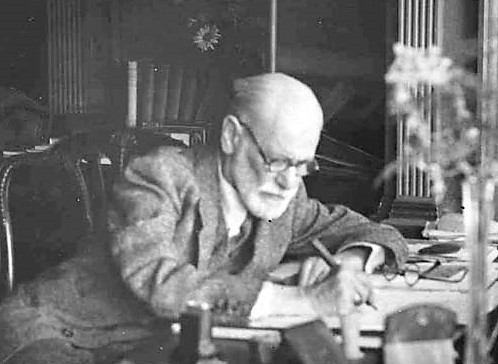

Freud dans le texte

Numéro 2021-4 « Cris et chuchotements »

L’expérience vécue de satisfaction

Lettre à Wilhelm Fliess, Chap. 11 : 625-627, Paris, Puf, 2006.

Le remplissage des neurones nucléaires en ψ aura pour conséquence une propension à l’éconduction, une poussée urgente qui se décharge en direction d’une voie motrice. D’après l’expérience, c’est alors la voie menant à la modification interne (expression des émotions, cris, innervations vasculaire) qui est empruntée en premier. Mais toute éconduction de ce genre n’aboutira pas à un délestage, ainsi que nous l’avons exposé au début, puisque la réception du stimulus endogène persiste néanmoins et rétablit la tension ψ. La suppression du stimulus n’est ici possible que par une intervention qui élimine pour un moment la déliaison-Qή à l’intérieur du corps, et cette intervention exige une modification dans le monde extérieur (introduction de nourriture, proximité de l’objet sexuel), celle-ci ne pouvant se produire en tant qu’action spécifique que par des voies déterminées. L’organisme humain est tout d’abord incapable d’amener l’action spécifique. Cette action se produit au moyen d’une aide étrangère, quand une personne ayant de l’expérience est rendue attentive à l’état de l’enfant du fait de l’éconduction qui emprunte la voie de la modification interne. Cette voie d’éconduction acquiert ainsi une fonction secondaire extrêmement importante, celle de se faire comprendre, et le désaide initial de l’être humain est la source originaire de tous les motifs moraux.

Quand la personne qui apporte son aide a effectué dans le monde extérieur, pour la personne en désaide, le travail de l’action spécifique, cette dernière est en mesure, au moyen de dispositifs réflexes, d’accomplir directement, à l’intérieur de son corps, l’opération nécessaire à la suppression du stimulus endogène. L’ensemble constitue alors une expérience vécue de satisfaction, qui a les conséquences les plus décisives pour le développement fonctionnel de la personne. Il se passe en effet trois sortes de choses dans le système ψ. 1. Il s’opère une éconduction durable et il est mis ainsi fin à la poussée urgente qui avait engendré du déplaisir en ω, 2. Survient dans le pallium l’investissement d’un neurone (ou de plusieurs neurones), qui correspond à la perception d’un objet, 3. En d’autres points du pallium arrivent les informations relatives à l’éconduction du mouvement réflexe déclenché qui se rattache à l’action spécifique. Il se forme alors un frayage entre ces investissements et les neurones nucléaires.

Les informations relatives à l’éconduction réflexe se produisent du fait que chaque mouvement, par ses conséquences annexes, est l’occasion de nouvelles excitations sensitives (de la peau et des muscles), qui ont pour résultat en ψ une « image de mouvement ». Le frayage se forme cependant d’une façon qui permet d’avoir une vue plus pénétrante du développement de ψ. Jusqu’ici nous avons pris connaissance de l’influence exercée sur les neurones ψ par φ et par les conductions endogènes ; mais les différents neurones ψ étaient coupés les uns des autres par des barrières de contact pourvues de fortes résistances. Or il y a une loi fondamentale, l’association par simultanéité, qui est à l’œuvre lors de la pure activité ψ, lors de la remémoration reproductive, et qui est le fondement de toutes les liaisons entre les neurones ψ. L’expérience nous apprend que la conscience, donc l’investissement quantitatif d’un neurone ψ α, passe à un second, β, dès lors que α et β ont été investis simultanément à partir de φ (ou d’ailleurs). Une barrière de contact a donc été frayée par l’investissement simultané de α et β. Dans les termes de notre théorie, il s’ensuit qu’une Qή venue d’un neurone passe plus facilement dans un neurone investi que dans un neurone non investi. L’investissement du second neurone a donc le même effet que l’investissement plus fort du premier. L’investissement s’avère ici une fois encore équivalent au frayage pour le cours-Qή.

Nous prenons donc connaissance ici d’un second facteur important concernant la direction du cours-Qή. Une Qή dans le neurone α n’ira pas seulement dans la direction de la barrière la mieux frayée, mais aussi dans celle de la barrière investie du côté opposé. Les deux facteurs peuvent se soutenir l’un l’autre ou éventuellement agir l’un contre l’autre.

Du fait de l’expérience vécue de satisfaction, un frayage a donc lieu entre deux images mnésiques et les neurones nucléaires qui sont investis dans l’état de poussée urgente. Avec l’éconduction de satisfaction, la Qή s’écoule sans doute aussi à partir des images mnésiques. Avec la réapparition de l’état de poussée urgente ou de souhait, l’investissement passe aussi aux deux souvenirs et le vivifie. Sans doute est-ce l’image mnésique de l’objet qui est tout d’abord touchée par la vivification du souhait.

Je ne doute pas que cette vivification du souhait a tout d’abord le même résultat que la perception, à savoir une hallucination. Si là-dessus l’action réflexe est enclenchée, il ne manquera pas d’y avoir de la déception.

Numéro 2021-3 De l’envie

L’inquiétant (extrait)

OCF.P, XV: 147-188, Paris, Puf, 1996.

[…]L’une des formes de superstition les plus inquiétantes et les plus répandues est l’angoisse du « mauvais œil », qui a fait l’objet d’un traitement approfondi par l’ophtalmologiste hambourgeois S. Seligmann. La source à laquelle puise cette angoisse semble n’avoir’ jamais été méconnue. Celui qui possède quelque chose de précieux et pourtant fragile a peur de l’envie des autres en projetant sur eux cette envie qu’il aurait éprouvée dans le cas inverse. On trahit de telles motions par le regard, même quand on leur refuse l’expression verbale, et quand quelqu’un tranche sur les autres par des caractéristiques frappantes, d’un genre qu’on n’aurait pas particulièrement souhaité, on présume de lui que son envie atteindra une intensité particulière et alors on transposera aussi cette intensité en action. On redoute donc une intention secrète de nuire et, sur la foi de certains indices, on suppose que cette intention a aussi la force à sa disposition.

La féminité (extrait)

Nouvelle suite des leçons d’introduction à la psychanalyse, XXXIIIe leçon, OCF.P, XIX : 195-219, Paris, Puf, 1995.

Vous voyez, nous attribuons à la femme aussi un complexe de castration. Avec de bonnes raisons, mais il ne peut avoir le même contenu que chez le garçon. Le complexe de castration apparaît chez celui-ci une fois qu’il a appris, par la vue d’un organe génital féminin, que le membre qu’il tient en si haute estime ne doit pas nécessairement aller de pair avec le corps. Il se souvient alors des menaces qu’il s’est attirées en s’occupant de son membre, il commence à leur accorder créance et il tombe dès lors sous l’influence de l’angoisse de castration, qui devient le moteur le plus puissant de son développement ultérieur. Le complexe de castration de la fille, lui aussi, est inauguré par la vue de l’autre organe génital. Elle note aussitôt la différence et aussi – il faut l’avouer – sa signification. Elle se sent gravement lésée, exprime souvent qu’elle voudrait « avoir aussi quelque chose comme ça » et succombe alors à l’envie de pénis, qui laissera derrière elle des traces indélébiles dans son développement et dans la formation de son caractère et qui, même dans le cas le plus favorable, ne pourra être surmontée sans une grande dépense psychique. Que la fille reconnaisse le fait de son défaut de pénis ne veut pas dire pour autant qu’elle s’y soumettre facilement. Au contraire, elle reste encore longtemps attachée au souhait d’acquérir aussi quelque chose comme ça, elle croit à cette possibilité jusqu’à un âge invraisemblablement avancé et, encore en des temps où le savoir de ce qu’est la réalité a depuis longtemps mis au rebut l’accomplissement de ce souhait comme étant inaccessible, l’analyse peut mettre en évidence que ce souhait est resté conservé dans l’inconscient et qu’il a gardé un investissement d’énergie considérable. Le souhait de finir par acquérir quand même le pénis tant désiré peut encore apporter sa contribution aux motifs qui poussent la femme mûre à entrer en analyse, et ce qu’elle peut raisonnablement attendre de l’analyse, par exemple la capacité d’exercer une profession intellectuelle, peut souvent être reconnu comme un avatar sublimé de ce souhait refoulé.

On ne peut pas vraiment douter de la significativité de l’envie de pénis. Entendez comme un exemple d’injustice masculine l’affirmation que l’envie et la jalousie jouent, dans la vie d’âme des femmes, un rôle plus grand que chez les hommes. Non que ces particularités se trouvent absentes chez les hommes ou que, chez les femmes, elles n’aient pas d’autre racine que l’envie de pénis, mais nous penchons à attribuer ce plus chez les femmes à cette dernière influence. Mais chez certains analystes est apparu le penchant à rabaisser dans sa significativité cette première vague d’envie de pénis lors de la phase phallique. Ils estiment que ce qu’on trouve de cette position chez la femme est, pour l’essentiel, une formation secondaire qui s’est produite à l’occasion de conflits ultérieurs, par régression à cette motion infantile-précoce. Il y a là un problème général de la psychologie des profondeurs. Dans beaucoup de positions pulsionnelles pathologiques – ou même seulement inhabituelles –, par exemple dans toutes les perversions sexuelles, la question est de savoir quelle part de leur force doit être attribuée aux fixations infantiles-précoces, et quelle part à l’influence d’expériences vécues et de développements ultérieurs. Il s’agit là presque toujours de séries complémentaires, telles que nous en avons fait l’hypothèse dans la discussion sur l’étiologie des névroses. Les deux facteurs se répartissent dans cette causation en des proportions variables ; un moins d’un côté est compensé par un plus de l’autre. L’infantile apporte dans tous les cas la direction, il n’emporte pas toujours la décision, même s’il le fait souvent. Précisément dans le cas de l’envie de pénis, je voudrais prendre résolument parti pour la prépondérance du facteur infantile.

La découverte de sa castration est un tournant dans le développement de la fille. Trois directions de développement en partent ; l’une conduit à l’inhibition sexuelle ou la névrose, la deuxième à la modification du caractère au sens d’un complexe de masculinité, la dernière enfin à la féminité normale. Sur toutes trois, nous avons appris pas mal de choses, même si ce n’est pas tout. Le contenu essentiel de la première est que la petite fille, qui avait jusqu’alors vécu de façon masculine, sachant se procurer du plaisir par l’excitation de son clitoris et mettant cette activité en relation avec ses souhaits sexuels, souvent actifs, qui concernaient la mère, se laisse gâcher la jouissance de sa sexualité phallique par l’influence de l’envie de pénis. Atteinte dans son amour de soi par la comparaison avec le garçon tellement mieux doté, elle renonce à la satisfaction masturbatoire au niveau du clitoris, rejette son amour pour la mère et, ce faisant, il n’est pas rare qu’elle refoule une bonne part de ses tendances sexuelles en général. L’acte de se détourner de la mère ne s’effectue sans doute pas d’un seul coup, car la fille prend d’abord sa castration pour un malheur individuel, ce n’est que progressivement qu’elle l’étend à d’autres êtres féminins, finalement à la mère aussi. Son amour avait concerné la mère phallique ; avec la découverte que la mère est castrée, il devient possible de la laisser tomber comme objet d’amour, de sorte que les motifs d’hostilité accumulés depuis longtemps prennent le dessus. Cela veut donc dire que, par la découverte de l’absence de pénis, la femme est dévalorisée pour la fille tout comme pour le garçon, et plus tard peut-être pour l’homme.

Vous savez tous quelle significativité étiologique prééminente nos névrosés accordent à leur onanisme. Ils le rendent responsable de tous leurs maux et nous avons grand-peine à les amenés à croire qu’ils sont dans l’erreur. Mais à vrai dire, nous devrions leur concéder qu’ils sont dans leur droit, car l’onanisme est l’agent d’exécution de la sexualité enfantine, le développement défectueux de celle-ci étant en effet ce dont ils souffrent. Mais les névrosés incriminent le plus souvent l’onanisme du temps de la puberté ; l’onanisme de la prime enfance, qui est en réalité celui qui compte, ils l’ont le plus souvent oublié. Je voudrais avoir un jour l’occasion de vous exposer de façon circonstanciée quelle importance acquièrent, pour la névrose ultérieure ou le caractère de l’individu, tous les détails factuels de l’onanisme précoce, à savoir s’il a été découvert ou non, comment les parents l’ont combattu ou toléré, si l’individu a réussi lui-même à le réprimer. Tout cela a laissé derrière soi dans son développement des traces impérissables. Mais je suis plutôt content de ne pas avoir à le faire ; ce serait une tâche longue et ardue, et à la fin, vous me mettriez dans l’embarras, car vous exigeriez très certainement de moi des conseils pratiques sur la façon dont on doit se comporter, en tant que parent ou éducateur, envers l’onanisme des petits enfants. Dans le développement des filles, que je vous expose, vous voyez maintenant un exemple montrant que l’enfant fait elle-même des efforts pour se libérer de l’onanisme. Mais elle n’y réussit pas toujours. Là où l’envie de pénis a éveillé une forte impulsion contre l’onanisme clitoridien et où celui-ci ne veut quand même pas céder s’engage un violent combat de libération, dans lequel la fille prend en quelque sorte elle-même le rôle de la mère à présent destituée et exprime tout son mécontentement envers le clitoris jugé inférieur en s’opposant à la satisfaction trouvée en lui. Bien des années plus tard encore, alors que l’activité onanique est réprimée depuis longtemps, un intérêt persiste, qu’il nous faut interpréter comme une défense contre une tentation qui continue à être encore redoutée. Il se manifeste dans l’émergence d’une sympathie pour des personnes chez qui on suppose des difficultés analogues, il intervient comme motif pour contracter un mariage, il peut même déterminer le choix du partenaire dans le mariage ou dans l’amour. La liquidation de la masturbation de la prime enfance n’est vraiment pas chose facile ou indifférente.

Avec l’abandon de la masturbation clitoridienne, il y a renoncement à une part d’activité. La passivité a maintenant le dessus ; l’acte de se tourner vers le père s’effectue principalement à l’aide de motions pulsionnelles passives. Vous reconnaissez qu’une telle vague de développement, qui écarte du chemin l’activité phallique, aplanit le terrain pour la féminité. S’il n’y a pas alors trop de choses qui se perdent par refoulement, cette féminité peut prendre une tournure normale. Le souhait avec lequel la fille, se tournant vers le père, s’adresse à lui est sans doute, à l’origine, le souhait visant le pénis que la mère lui a refusé et qu’elle attend maintenant du père. Mais la situation féminine n’est instaurée que lorsqu’au souhait .visant le pénis se substitue celui visant l’enfant, l’enfant venant donc à la place du pénis, selon une ancienne équivalence symbolique. Il ne nous échappe pas qu’antérieurement déjà, dans la phase phallique non perturbée, la fille avait souhaité avoir un enfant ; c’était bien là le sens de son jeu avec les poupées. Mais ce jeu n’était pas, à vrai dire, l’expression de sa féminité, il était au service de l’identification à la mère, dans l’intention de remplacer la passivité par l’activité. Elle jouait à la mère et la poupée c’était elle-même ; elle pouvait dès lors faire avec l’enfant tout ce que la mère avait coutume de faire avec elle. C’est seulement avec l’arrivée du souhait de pénis que l’enfant-poupée devient un enfant reçu du père et désormais, le plus fort des buts souhaités par la femme. Le bonheur est grand quand ce souhait d’enfant trouve, un jour à venir, son accomplissement réel, mais tout particulièrement quand l’enfant est un petit garçon qui apporte avec lui le pénis tant désiré. Dans l’assemblage « un enfant reçu du père », il est fort fréquent que l’accent porte sur l’enfant, laissant le père non accentué. Ancien l’ancien souhait masculin de posséder le pénis transparaît encore à travers la féminité achevée. Mais peut-être devrions-nous reconnaître ce souhait de pénis plutôt comme un souhait féminin par excellence.

Numéro 2021-2 Traduire

L’interprétation du rêve (1900)

OCF-P, IV, p. 665-666, Paris, Puf, 2003

L’inconscient et la conscience. La réalité

Si nous y regardons de plus près, l’hypothèse qui nous a été suggérée par les discussions psychologiques des sections précédentes, ce n’est pas l’existence de deux systèmes près de l’extrême motrice de l’appareil, mais bien celle de deux sortes de processus ou de deux types de cours de l’excitation. Cela nous serait indifférent ; car nous devons toujours être prêts à laisser tomber nos représentations auxiliaires si nous nous croyons en position de les remplacer par quelque chose d’autre qui serait plus proche de la réalité effective inconnue. Essayons maintenant de rectifier quelques vues qui pouvaient se former par malentendu aussi longtemps que nous envisagions les deux systèmes au sens le plus immédiat et le plus grossier comme deux localités à l’intérieur de l’appareil animique, vues qui ont laissé derrière elles leur précipité dans les expressions « refouler » et « pénétrer ». Lorsque donc nous disons qu’une pensée inconsciente tend à la traduction dans le préconscient pour pénétrer alors jusqu’à la conscience, nous ne voulons pas dire qu’une deuxième pensée, située en un nouvel endroit, doit être formée, une retranscription en quelque sorte, à côté de de laquelle l’original continue d’exister ; et même pour ce qui est de la pénétration jusqu’à la conscience, nous voulons en détacher soigneusement toute idée d’un changement de lieu. Lorsque nous disons qu’une pensée préconsciente est refoulée et ensuite accueillie par l’inconscient, ces images empruntées à la sphère des représentations du combat pour un territoire pourraient nous induire à faire l’hypothèse qu’effectivement dans l’une des localités psychiques un ordonnancement est dissous pour être remplacé par un nouveau dans l’autre localité. À la place de ces comparaisons, nous posons, ce qui semble mieux correspondre à l’était des choses réel, qu’un investissement d’énergie est reporté sur un ordonnancement déterminé ou est retiré de celui-ci, de sorte que la formation psychique tombe sous la domination d’une instance ou lui est soustraite. Nous remplaçons ici de nouveau un mode représentation topique par un mode de représentation dynamique ; ce n’est pas la formation psychique qui nous apparaît comme étant l’élément mobile, mais son innervation[1].

Cependant, je tiens pour approprié et justifié de continuer de recourir à la représentation visuelle des deux systèmes. Nous échapperons à tout mauvais emploi de ce mode de présentation si nous nous souvenons que les représentations, pensées, formations psychiques en général, ne doivent absolument pas être localisées dans des éléments organiques du système nerveux, mais au contraire pour ainsi dire entre eux, là où résistances et frayages constituent le corrélat correspondant à ces formations. Tout ce qui peut devenir objet de notre perception interne est virtuel, comme l’image donnée par le trajet des rayons lumineux dans la longue-vue. Quant aux systèmes qui ne sont eux-mêmes rien de psychique et ne deviennent jamais accessibles à notre perception psychique, nous sommes en droit de supposer qu’ils sont semblables aux lentilles de la longue-vue qui projettent l’image. Pour poursuivre cette comparaison, la censure entre deux systèmes correspondrait à la réfraction des rayons lors du passage dans le nouveau milieu.

[1] [Note ajoutée en 1925 :] Cette conception fut remaniée et modifiée après que l’on eut reconnu que le caractère essentiel d’une représentation préconsciente est la liaison avec des restes de représentations de mot (L’inconscient [« das Unbewußte », GW, X ; OCF.P, XIII], 1915).

Numéro 2021-1 Quelle liberté?

Psychologie des masses et analyse du moi (1921c/1991)

OCF-P, XVI, p. 49-54, Paris, Puf, 2010

État amoureux et hypnose

L’usage de la langue reste, même dans ses caprices, fidèle à une certaine réalité effective. C’est ainsi qu’il nomme certes« amour » des relations de sentiment très variées, que nous aussi regroupons dans la théorie en tant qu’amour, mais qu’il ne s’en remet pas moins à douter que cet amour soit l’amour proprement dit, authentique, vrai, et qu’ainsi il renvoie à toute une échelle de possibilités au sein des phénomènes amoureux. Il ne nous sera pas non plus difficile de découvrir celle-ci dans l’observation.

Dans une série de cas, l’état amoureux n’est rien d’autre qu’investissement d’objet de la part des pulsions sexuelles aux fins de la satisfaction sexuelle directe, investissement qui d’ailleurs s’éteint lorsque ce but est atteint ; c’est cela qu’on appelle l’amour sensuel, commun. Mais, comme on sait, la situation libidinale demeure rarement aussi simple. L’assurance de pouvoir compter sur le réveil du besoin qui vient de s’éteindre doit bien avoir été le motif premier pour porter sur l’objet sexuel un investissement durable, et pour l’« aimer » aussi dans les intervalles exempts de désir.

Provenant de la très remarquable histoire de développement de la vie amoureuse de l’homme, un second facteur vient s’ajouter. L’enfant, dans 1a première phase, le plus souvent déjà achevée à cinq ans, avait trouvé dans l’un des parents un premier objet d’amour sur lequel s’étaient réunies toutes ses pulsions sexuelles requérant satisfaction. Le refoulement intervenant alors provoqua par contrainte le renoncement à la plupart de ces buts sexuels enfantins et laissa derrière lui une modification en profondeur du rapport aux parents. L’enfant resta désormais lié aux parents, mais par des pulsions qu’on ne peut nommer que « inhibées quant au but ». Les sentiments qu’il éprouve dorénavant pour ces personnes aimées sont qualifiés de « tendres ». Il est connu que dans l’inconscient les tendances « sensuelles » antérieures subsistent plus ou moins fortement, si bien que la plénitude du courant originel se maintient[1] en un certain sens.

Avec la puberté s’instaurent, comme on sait, des tendances nouvelles, très intenses, dirigées vers les buts sexuels directs. Dans des cas défavorables, elles demeurent, comme courant sensuel, distinctes des orientations de sentiment « tendres » qui perdurent. On a alors devant soi le tableau dont les deux aspects sont si volontiers idéalisés par certaines orientations de la littérature. L’homme fait montre de penchants exaltés envers des femmes tenues en haute estime, qui pourtant ne le stimulent pas au commerce amoureux, et il n’est puissant qu’avec d’autres femmes qu’il n’« aime » pas, qu’il estime peu ou même qu’il méprise[2]. Plus fréquemment cependant, l’adolescent parvient à un certain degré de synthèse entre l’amour non sensuel, céleste, et l’amour sensuel, terrestre, et son rapport à l’objet sexuel se caractérise par l’action conjointe de pulsions non-inhibées et inhibées quant au but. C’est à l’apport des pulsions de tendresse, inhibées quant au but, que l’on peut mesurer le niveau de l’état amoureux en opposition au désir purement sensuel.

Dans le cadre de cet état amoureux, nous avons été frappés dès le début par le phénomène de la surestimation sexuelle, le fait que l’objet aimé jouit d’une certaine liberté au regard de la critique, que toutes ses propriétés sont estimées davantage que celles de personnes non aimées ou davantage qu’en un temps où il n’était pas aimé. Lors d’un refoulement ou d’une mise à l’arrière-plan tant soit peu efficaces des tendances sensuelles, s’installe l’illusion que l’objet est aimé, même sensuellement, à cause de ses avantages quant à l’âme, alors qu’à l’inverse c’est seulement le contentement sensuel qui peut lui avoir conféré ces avantages.

La tendance qui fausse ici le jugement est celle de l’idéalisation. Mais de ce fait il nous est plus facile de nous orienter ; nous reconnaissons que l’objet est traité comme le moi propre, que donc dans l’état amoureux une bonne mesure de libido narcissique déborde sur l’objet. Dans maintes formes de choix amoureux, il saute même aux yeux que l’objet sert à remplacer un idéal du moi propre, non atteint. On l’aime à cause des perfections auxquelles on a aspiré pour le moi propre et qu’on voudrait maintenant se procurer par ce détour pour la satisfaction de son narcissisme.

Que la surestimation sexuelle et l’état amoureux continuent d’augmenter et l’interprétation du tableau devient de plus en plus impossible à méconnaître. Les tendances poussant à la satisfaction sexuelle directe peuvent alors être totalement repoussées, comme il advient régulièrement, par exemple, dans l’amour exalté du jeune homme : le moi devient de plus en plus dénué de revendication, de plus en plus modeste, l’objet de plus en plus grandiose, de plus en plus précieux ; celui-ci entre finalement en possession de la totalité de l’amour de·soi du moi, si bien que le sacrifice de soi de ce dernier en devient la conséquence naturelle. L’objet a pour ainsi dire consommé le moi. Des traits d’humilité, de restriction du narcissisme, d’autoendommagement, sont présents dans chaque cas d’état amoureux ; dans le cas extrême, ils ne font qu’être accrus et, de par le passage à l’arrière-plan des revendications sensuelles, ils restent seuls à régner.

Cela est tout particulièrement le cas dans un amour malheureux, impossible à accomplir, car avec chaque satisfaction sexuelle, c’est bien la surestimation sexuelle qui connaît toujours de nouveau un abaissement. Simultanément à cet « abandonnement » du moi à l’objet, qui ne se différencie déjà plus de l’abandonnement sublimé à une idée abstraite, les fonctions imparties à l’idéal du moi font totalement défaillance. Voilà que se tait la critique exercée par cette instance ; tout ce que fait et exige l’objet est juste et irréprochable. La conscience morale ne trouve pas à s’appliquer à tout ce qui advient en faveur de l’objet ; dans l’aveuglement d’amour, on se fait criminel sans remords. Toute la situation se laisse résumer sans reste en une formule : l’objet s’est mis à la place de l’idéal du moi.

La différence entre l’identification et l’état amoureux dans ses plus hautes conformations, qu’on appelle fascination, sujétion amoureuse, est maintenant facile à décrire. Dans le premier cas, le moi s’est enrichi des propriétés de l’objet, s’est, selon l’expression de Ferenczi[3]\, « introjecté » celui-ci ; dans le second cas, il est appauvri, il s’est abandonné à l’objet, a mis celui-ci à la place de sa partie constitutive la plus importante. Cependant, en considérant les choses de plus près, on remarque bientôt qu’une telle présentation fait miroiter des oppositions qui n’existent pas. Il ne s’agit pas économiquement d’appauvrissement ou d’enrichissement, on peut aussi décrire l’état amoureux extrême comme celui où le moi se serait introjecté l’objet. Peut-être une autre différenciation touche-t-elle bien plutôt à l’essentiel. Dans le cas de l’identification, l’objet s’est perdu ou a été abandonné ; il est alors ré-établi dans le moi ; le moi se modifie partiellement selon le modèle de l’objet perdu. Dans l’autre cas, l’objet est resté conservé et est surinvesti en tant que tel de la part et aux dépens du moi. Mais ici aussi se lève une hésitation. Est-il donc certain que l’identification présuppose l’abandon de l’investissement d’objet, ne peut-il y avoir identification, l’objet étant conservé ? Et avant de nous engager dans la discussion de cette question épineuse, l’idée peut déjà poindre en nous qu’une autre alternative inclut l’essence de cet état de choses, à savoir : l’objet est-il mis à la place du moi ou de l’idéal du moi ?

De l’état amoureux à l’hypnose il n’y a manifestement pas un grand pas. Les concordances entre les deux sautent aux yeux. Même soumission humble, même docilité, même absence de critique envers l’hypnotiseur qu’envers l’objet aimé. Même résorption de l’initiative propre ; aucun doute, l’hypnotiseur est venu à la place de l’idéal du moi. Tous les rapports dans l’hypnose sont simplement encore plus nets et plus accrus, si bien qu’il serait plus approprié d’élucider l’état amoureux par l’hypnose que l’inverse. L’hypnotiseur est l’objet unique, nul autre à part lui n’est pris en compte. Que le moi vive comme en rêve ce que l’hypnotiseur exige et affirme, cela nous avertit que nous avons négligé de mentionner aussi, parmi les fonctions de l’idéal du moi, l’exercice de l’examen de réalité[4]. Rien d’étonnant à ce que le moi tienne pour réelle une perception, lorsque l’instance psychique à qui incombe habituellement la tâche de l’examen de réalité se porte garante de cette réalité. L’absence totale de tendances à buts sexuels non-inhibés contribue par ailleurs à l’extrême pureté des phénomènes. La relation hypnotique est un abandonnement amoureux sans restriction, avec exclusion de satisfaction sexuelle, alors que dans l’état amoureux celle-ci n’est guère repoussée que pour un temps et demeure à l’arrière-plan comme possibilité de but ultérieure.

Mais d’un autre côté nous pouvons dire aussi que la relation hypnotique est – si cette expression est permise – une formation en masse à deux. L’hypnose n’est pas un bon objet de comparaison avec la formation en masse parce qu’elle est bien plutôt identique à celle-ci. Elle isole pour nous, de la texture compliquée de la masse, un élément, le comportement de l’individu de la masse envers le meneur. Par cette restriction du nombre, l’hypnose se distingue de la formation en masse, tout comme, par l’absence des tendances directement sexuelles, elle se distingue de l’état amoureux. En ce sens elle tient le milieu entre les deux.

Il est intéressant de voir que ce sont justement les tendances sexuelles inhibées quant au but qui aboutissent à des liaisons aussi durables des hommes entre eux. Mais cela se comprend aisément en partant du fait qu’elles ne sont pas capables d’une pleine satisfaction, alors que les tendances sexuelles non-inhibées connaissent, par l’éconduction survenant chaque fois que le but sexuel est atteint, un extraordinaire abaissement. L’amour sensuel est destiné à s’éteindre dans la satisfaction ; pour pouvoir durer, il faut qu’il soit assorti dès le début de composantes purement tendres, c’est-à-dire inhibées quant au but, ou bien qu’il connaisse une telle transposition.

L’hypnose résoudrait pour nous, tout uniment, l’énigme de la constitution libidinale d’une masse, si elle-même ne comportait pas en outre des traits qui se soustraient à l’élucidation rationnelle donnée jusqu’à présent – état amoureux avec exclusion des tendances directement sexuelles. Il y a encore beaucoup de choses en elle dont il faut reconnaître qu’elles sont incomprises, qu’elles sont mystiques. Elle comporte une adjonction de paralysie provenant du rapport d’un être surpuissant à un être impuissant, en désaide, ce qui en quelque sorte fait la transition avec l’hypnose d’effroi des animaux. La manière dont elle est engendrée, sa relation au sommeil ne sont pas transparentes, et l’assortiment énigmatique de personnes qui s’y prêtent, alors que d’autres s’y opposent totalement, renvoie à un facteur encore inconnu qui, en elle, est effectivement réalisé et qui seul peut-être rend possible en elle la pureté des positions libidinales. Il vaut aussi de prendre en compte que fréquemment la conscience morale de la personne hypnotisée peut se montrer elle-même résistante avec par ailleurs une pleine docilité à la suggestion. Mais cela peut bien provenir de ce que, dans l’hypnose telle qu’elle est pratiquée la plupart du temps, un savoir a pu rester conservé, selon lequel il ne s’agit que d’un jeu, d’une reproduction non vraie d’une autre situation d’une importance vitale bien plus grande.

Par les discussions menées jusqu’à présent nous sommes toutefois pleinement préparés à indiquer la formule de la constitution libidinale d’une masse. Tout au moins d’une masse telle que nous l’avons considérée jusqu’à présent, qui donc a un meneur, et telle que ce n’est pas par un excès d’« organisation » qu’elle pouvait acquérir secondairement les propriétés d’un individu. Une telle masse primaire est un certain nombre d’individus qui ont mis un seul et même objet à la place de leur idéal du moi et se sont, en conséquence, identifiés les uns avec les autres dans leur moi.

[1] Voir « Théorie sexuelle » [Drei Abhandlungen zur Sex.ualtheorit (Trois essais sur la théorie sexuelle), GW, V, p. 100-101; OCF.P, VI, p. 136-137.]

[2] Du rabaissement le plus général de la vie amoureuse [« Über die allgemeinste Emiedrigung des Liebeslebens »]. Sammlung [kleiner Schriften zur Neurosenlehre], 1918, 4e suite [GW, VII ; OCFP, XI].

[3] Sandor Ferenczi (1873-1933), « Introjektion und Übertragung » (Introjection et transfert), Jb. psychoanal. psychopath. Forsch., 1909, 1, p. 422-457.

[4] Voir Complément métapsychologique à la doctrine du rêve [« Metapsychologische Erganzung zur Traumlehre »], Sammlung kleiner Schdften zur Neurosenlehre, 4e suite, 1918 [GW, X, p. 424 ; OCF.P, XIII, p. 256]. [Note ajoutée en 1923 :] Il semble toutefois permis de douter du bien-fondé d’une telle attribution, doute qui requiert une discussion approfondie.

Sur la psychanalyse (1911 [1913m])[1]

OCF.P, XI, p. 29-34, Paris, Puf, 2009.

Répondant à une aimable requête du secrétaire de votre section de neurologie et de psychiatrie, je me permets d’attirer l’attention de ce Congrès sur le sujet de la psychanalyse, qui est largement étudié à l’heure actuelle en Europe et en Amérique.

La psychanalyse est une combinaison remarquable, car elle comprend non seulement une méthode de recherche sur les névroses, mais aussi une méthode de traitement fondée sur l’étiologie découverte par ce moyen. Je commencerai en disant que la psychanalyse n’est pas un enfant de la spéculation, mais le résultat de l’expérience; et pour cette raison, comme chaque nouvelle production de la science, elle est inachevée. Il est loisible à quiconque de se convaincre par ses propres investigations de l’exactitude des thèses qu’elle renferme, et de contribuer à développer plus avant cette étude.

La psychanalyse commença par des recherches sur l’hystérie, mais, au cours des années, elle s’est étendue bien au-delà de ce domaine de travail. Les Études sur l’hystérie, de Breuer et moi-même, publiées en 1895, constituèrent les débuts de la psychanalyse. Elles suivirent la voie ouverte par le travail de Charcot sur l’hystérie « traumatique », les investigations de Liébeault et de Bernheim sur les phénomènes de l’hypnose, et les études de Janet sur les processus mentaux inconscients. La psychanalyse se trouva bientôt en nette opposition avec les conceptions de Janet, parce que a) elle refusait de faire remonter directement l’hystérie à une dégénérescence congénitale héréditaire, b) elle proposait, au lieu d’une simple description, une explication dynamique fondée sur l’interaction de forces psychiques et c) elle attribuait l’origine de la dissociation psychique (dont l’importance avait également été reconnue par Janet), non pas à un [échec de] de la synthèse mentale résultant d’une incapacité congénitale, mais à un processus psychique particulier connu sous le nom de « refoulement » (« Verdrangung »).

Il a été démontré de façon concluante que les symptômes hystériques sont des restes (réminiscences) d’expériences profondément bouleversantes, qui ont été soustraits à la conscience de tous les jours, et que leur forme est déterminée (d’une manière qui exclut toute action délibérée) par des détails des effets traumatiques de ces expériences. Selon cette conception, les chances thérapeutiques résident dans la possibilité de se débarrasser de ce « refoulement », de manière à permettre à une partie du matériel psychique inconscient de devenir conscient et de le priver ainsi de son pouvoir pathogène. Cette conception est dynamique, dans la mesure où elle considère les processus psychiques comme des déplacements d’énergie psychique qui peuvent être mesurés d’après le montant de leur effet sur les éléments affectifs. Cela est particulièrement significatif dans l’hystérie, où le processus de « conversion » crée les symptômes en transformant une quantité d’impulsions mentales en des innervations somatiques.

Les premières explorations et tentatives de traitement psychanalytiques furent faites à l’aide de l’hypnose. Par la suite, celle-ci fut abandonnée et le travail fut mené par la méthode de la « libre association », le patient demeurant dans son état normal. Cette modification présentait l’avantage de permettre au procédé de s’appliquer à un nombre beaucoup plus élevé de cas d’hystérie, de même qu’à d’autres névroses, et aussi aux personnes en bonne santé. Le développement d’une technique particulière d’interprétation devint pourtant nécessaire, afin de tirer des conclusions des idées formulées par la personne soumise à l’investigation. Ces interprétations établirent avec une certitude complète le fait que des dissociations psychiques sont entièrement maintenues par des « résistances internes ». Il semble donc justifié de conclure que les dissociations ont trouvé leur origine dans un conflit interne, qui a conduit au refoulement de l’impulsion sous-jacente. Pour surmonter ce conflit et par là même guérir la névrose, la main secourable d’un médecin formé en psychanalyse est nécessaire.

De plus, il s’est avéré de façon assez générale que dans toutes les névroses, les symptômes pathologiques sont en réalité les produits finaux de conflits de ce type ayant conduit au « refoulement » et au « clivage » de l’esprit. Les symptômes sont engendrés par différents mécanismes : a) soit comme formations venant se substituer aux forces refoulées, ou b) comme compromis entre les forces refoulantes et les forces refoulées, ou c) comme formations réactionnelles et garanties contre les forces refoulées.

Les recherches furent ensuite étendues aux conditions qui déterminent si les conflits psychiques vont ou non conduire au« refoulement » (c’est-à-dire à une dissociation qui a une causation dynamique), puisqu’il va sans dire qu’un conflit psychique, per se,peut aussi trouver une issue normale. La conclusion que la psychanalyse en tira est que des conflits de cette sorte sont toujours entre les pulsions sexuelles (« sexuel » étant pris au sens le plus large) et les souhaits et tendances du reste du moi. Dans les névroses, ce sont les pulsions sexuelles qui succombent au « refoulement » et constituent ainsi la base la plus importante pour la genèse des symptômes, lesquels peuvent donc être tenus pour des substituts de satisfactions sexuelles.

Notre travail sur la question de la disposition aux affections névrotiques a ajouté le facteur « infantile » aux facteurs somatique et héréditaire jusqu’alors reconnus. La psychanalyse a été obligée de faire remonter la vie mentale des patients jusqu’à leur première enfance, et elle est arrivée à la conclusion que ce sont des inhibitions dudéveloppement mental (« infantilismes ») qui offrent une disposition à la névrose. En particulier, nous avons appris de nos investigations sur la vie sexuelle qu’il existe réellement quelque chose comme une « sexualité infantile », que la pulsion sexuelle est constituée de plusieurs composantes et suit un parcours de développement compliqué, dont l’issue finale, après bien des restrictions et transformations, est la sexualité « normale » des adultes. Les énigmatiques perversions de la pulsion sexuelle qui surviennent chez les adultes paraissent être ou des inhibitions du développement, ou des fixations ou des distorsions de croissance. Les névroses sont ainsi le négatif des perversions.

Le développement culturel imposé à l’humanité est le facteur qui rend nécessaires les restrictions et refoulements de la pulsion sexuelle, des sacrifices plus ou moins grands étant exigés en fonction de chaque constitution individuelle. Il est rare que le développement s’effectue sans heurt, et des troubles peuvent survenir (soit en raison de la constitution individuelle, soit en raison d’incidents sexuels prématurés) qui laissent derrière eux une disposition à de futures névroses. Des dispositions de ce genre resteront inoffensives si la vie de l’adulte se déroule de façon satisfaisante et tranquille ; mais elles deviennent pathogènes si les conditions de la vie mature interdisent la satisfaction de la libido ou si elles posent des exigences trop élevées en vue de sa répression.

Les recherches sur l’activité sexuelle des enfants ont conduit à une nouvelle conception de la pulsion sexuelle, fondée non plus sur ses fins mais sur ses sources. La pulsion sexuelle possède à un haut degré la capacité d’être déviée de buts sexuels directs et d’être dirigée sur des buts plus élevés qui ne sont plus sexuels (« sublimation »). La pulsion est ainsi en mesure d’apporter les plus importantes contributions aux réalisations sociales et artistiques de l’humanité.

La reconnaissance de la présence simultanée de ces trois facteurs que sont l’« infantilisme », la « sexualité » et le « refoulement » constitue la principale caractéristique de la théorie psychanalytique, et distingue celle-ci des autres conceptions de la vie mentale pathologique. Dans le même temps, la psychanalyse a démontré qu’il n’existe pas de différence fondamentale, mais une simple différence de degré, entre la vie mentale des gens normaux, celle des névrosés et celle des psychotiques. Une personne normale doit passer par les mêmes refoulements et s’affronter aux mêmes structures substitutives ; la seule différence est qu’elle gère ces éventualités avec moins de trouble et plus de succès. C’est pourquoi la méthode d’investigation psychanalytique peut également s’appliquer à l’explication des phénomènes psychiques normaux, et a permis de découvrir la relation étroite existant entre des productions psychiques pathologiques et des structures normales telles que les rêves, les petits ratés de la vie quotidienne, et ces phénomènes non sans valeur que sont les traits d’esprit, les mythes et les œuvres d’imagination. C’est dans le cas des rêves que l’explication de ces phénomènes a été poussée le plus loin, et là elle a abouti à la formulation générale suivante : « Un rêve est un accomplissement déguisé d’un souhait refoulé. » L’interprétation des rêves a pour objectif de lever le déguisement auquel les pensées du rêveur ont été soumises. De plus, elle apporte une aide d’une haute valeur à la technique psychanalytique, car elle constitue la méthode la plus commode pour prendre connaissance de 1a vie mentale inconsciente.

Il existe souvent, dans les cercles médicaux et particulièrement dans les cercles psychiatriques, une tendance consistant à contredire les théories de la psychanalyse sans les avoir réellement étudiées ou les avoir mises en pratique. Cela est dû non seulement à la nouveauté frappante de ces théories et au contraste qu’elles offrent avec les conceptions soutenues jusqu’à présent par les psychiatres, mais aussi au fait que les prémisses et la technique de la psychanalyse sont beaucoup plus étroitement apparentées au domaine de la psychologie qu’à celui de la médecine. On ne peut contester cependant que les enseignements purement médicaux et non psychologiques ont très peu contribué jusqu’à présent à la compréhension de la vie mentale. En outre, le progrès de la psychanalyse a été retardé par la peur que ressent l’observateur moyen à se voir lui-même dans son propre miroir. Les hommes de science ont tendance à aborder des résistances émotionnelles avec des arguments, et ainsi à se satisfaire eux-mêmes de leur propre satisfaction ! Celui qui souhaite ne pas ignorer une vérité fera bien de se méfier de ses antipathies, et, s’il souhaite soumettre la théorie de la psychanalyse à un examen critique, de commencer par s’analyser lui-même.

Je ne pense certes pas avoir réussi dans ces quelques lignes à brosser un tableau clair des principes et des fins de la psychanalyse. Mais j’y joindrai une liste des principales publications sur le sujet, dont l’étude fournira des éclaircissements supplémentaires à tous ceux que j’ai pu intéresser.

- Breuer et Freud, Études sur l’hystérie [Studien über Hysterie], 1895, Fr. Deuticke, Vienne. Une partie de cet ouvrage a été traduite en anglais dans « Selected Papers on Hysteria and other Psycho-neuroses », par le Dr A. A. Brill, New York, 1909.

- Freud, Trois essais sur la théorie sexuelle [Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie], Vienne, 1905. Traduction anglaise par le D’ Brill, « Three Contributions ta the Sexual Theory », New York, 1910.

- Freud, Sur la psychopathologie de la vie quotidienne [Zur Psychopa thologie des Alltagslebens], S. Karger, Berlin, 3e éd., 1910.

- Freud, L’interprétation du rêve [Die Traumdeutung], Vienne, 1900, 3e éd., 191l.

- Freud, « The Origin and Development of Psycho-Analysis », Amer. Jour. of Psychology, avril 1910. Aussi en allemand : Über Psychoanalyse [De la psychanalyse]. Cinq leçons données à la Clark University, Worcester, Mass., 1909.

- Freud, Le trait d’esprit et sa relation à l’inconscient [Der Witz und seine Beziehung zum Unbewußten], Vienne, 1905.

- Freud, Collection of minor papers on the Doctrine of Neuroses [Sammlung kleiner Schriften zur Neurosenlehre], 1893-1906. Vienne, 1906.

- Idem. Second recueil, Vienne, 1909.

- Hitschmann, Freuds Neurosenlehre [La doctrine des névroses de Freud], Vienne, 191l.

- C.G. Jung, Diagnostische Assoziationsstudien [Études des associations en vue du diagnostic]. Deux volumes, 1906-1910.

- C.G.]ung, Über die Psychologie der Dementia praecox [De la psychologie de la dementia praecox], 1907.

- Jahrbuch far psycho-analytische und psychopathologische Forschnugen, publié par E. Bleuler et S. Freud, dirigé par Jung. Depuis 1909.

- Schriflen zur angewandœn Seelenkunde, Fr. Deuticke, Vienne. Depuis 1907. 11 fascicules, par Freud, Jung, Abraham, Pfister, Rank. Jones, Riklin, Graf, Sadger.

- Zentralblattfar Psychoanalyse. Dirigé par A Adler et W. Sookt l, J. Bergmann, Wiesbaden. Depuis sept. 1910.

[1] Communication de Freud lue à Sydney en 1911. L’original allemand n’a pas été retrouvé.

numéro 2020-4 Pulsion de vie

Au-delà du principe de Plaisir

OCF.P, XV, extraits : p. 323-335, Paris, Puf, 1996.

Tentons hardiment de faire un pas de plus. Selon une façon de voir générale, l’union de nombreuses cellules en une association pour la vie, la pluricellularité des organismes, est devenue un moyen d’allonger leur durée de vie. Une cellule aide à conserver la vie des autres et l’État cellulaire peut continuer à vivre même si telles ou telles cellules doivent succomber à la mort. Nous avons déjà vu que la copulation aussi, fusion momentanée de deux unicellulaires, agit sur l’un et l’autre dans le sens de la conservation de la vie et du rajeunissement. Ainsi pourrait-on tenter de transférer au rapport des cellules entre elles la théorie de la libido acquise en psychanalyse et se représenter que ce sont les pulsions de vie – ou pulsions sexuelles –, actives dans chaque cellule, qui prennent pour objet les autres cellules, en neutralisent en partie les pulsions de mort, c’est-à-dire les procès suscités par celles-ci, et les conservent ainsi en vie, tandis que d’autres cellules en font autant pour les premières, d’autres encore se sacrifient elles-mêmes dans l’exercice de cette fonction libidinale. Les cellules germinales, elles, se comporteraient de façon absolument « narcissique », selon notre désignation habituelle dans la doctrine des névroses lorsqu’un individu tout entier maintient sa libido dans le moi et n’en dépense rien pour des investissements d’objet. Les cellules germinales ont besoin pour elles-mêmes de leur libido, l’activité de leurs pulsions de vie, comme provision pour leur activité ultérieure prodigieusement constructive. Peut-être est-on en droit de qualifier également de narcissiques, au même sens du terme, les cellules des néo-formations malignes qui détruisent l’organisme. La pathologie est en effet prête à tenir leurs germes pour innés et à leur concéder des propriétés embryonnaires[1]. C’est ainsi que la libido de nos pulsions sexuelles coïnciderait avec l’Éros des poètes et des philosophes, qui maintient en cohésion tout ce qui est vivant.

Nous trouvons ici l’occasion de prendre une vue d’ensemble sur le lent développement de notre théorie de la libido. L’analyse des névroses de transfert nous contraignit tout d’abord à l’opposition entre des « pulsions sexuelles », qui sont dirigées sur l’objet, et d’autres pulsions que nous ne reconnaissions que très insuffisamment et désignions provisoirement comme « pulsions du moi ». Parmi celles-ci durent être reconnues en premier des pulsions qui servent à l’autoconservation de l’individu. Quelles autres sortes de différenciations il y avait à faire là, on ne pouvait le savoir. Aucune connaissance n’aurait été aussi importante, pour fonder une psychologie correcte, qu’une compréhension approximative de la nature générale et des particularités éventuelles des pulsions. Mais il n’y avait pas de domaine de la psychologie où l’on avançât à ce point à tâtons dans l’obscurité. Chacun posait l’existence d’autant de pulsions ou de « pulsions fondamentales » qu’il lui plaisait et en jouait comme faisaient dans la Grèce ancienne les philosophes de la nature avec leurs quatre éléments : l’eau, la terre, le feu et l’air. La psychanalyse, qui ne pouvait de toute façon se passer d’une hypothèse sur les pulsions, s’en tint tout d’abord à la différenciation pulsionnelle populaire qui a pour modèle la locution « faim et amour ». Du moins n’était-ce pas là un nouvel acte arbitraire. Avec cela on avança suffisamment loin dans l’analyse des psychonévroses. Le concept de « sexualité » – et partant celui d’une pulsion sexuelle – dut, bien sûr, être étendu au point d’inclure bien des choses qui ne s’intégraient pas dans la fonction de reproduction, et cela n’alla pas sans faire du bruit dans le monde rigoriste, distingué, ou tout simplement hypocrite.

Le pas suivant fut franchi lorsque la psychanalyse s’approcha en tâtonnant du moi psychologique qui n’avait d’abord été connu d’elle que comme instance refoulante, censurante et capable de produire des constructions protectrices et des formations réactionnelles. Il est vrai que des têtes critiques et autres esprits aux larges vues avaient depuis longtemps reproché au concept de libido d’être restreint à l’énergie des pulsions sexuelles tournées vers l’objet. Mais ils négligaient de nous communiquer d’où leur était venue cette meilleure façon de voir et ils ne s’entendaient pas à en déduire quelque chose d’utilisable pour l’analyse. En avançant plus prudemment, l’observation psychanalytique fut alors frappée de la régularité avec laquelle la libido est retirée de l’objet et dirigée sur le moi (introversion), et en étudiant le développement de la libido de l’enfant dans ses toutes premières phases, elle parvint à voir que le moi est le réservoir véritable et originel de la libido, qui doit partir de là avant d’être étendue à l’objet. Le moi prit alors rang parmi les objets sexuels et fut aussitôt reconnu comme le plus distingué d’entre eux. Quand la libido séjournait ainsi dans le moi, elle était appelée narcissique[2]. Cette libido narcissique était naturellement aussi la manifestation de la force des pulsions sexuelles, au sens analytique, que l’on ne put qu’identifier avec les « pulsions d’autoconservation » admises dès le départ. Ainsi l’opposition originelle entre pulsions du moi et pulsions sexuelles était-elle devenue inadéquate. Une partie des pulsions du moi était reconnue comme étant libidinale ; dans le moi étaient également à l’œuvre – vraisemblablement à côté d’autres– des pulsions sexuelles ; on est cependant justifié à dire que l’ancienne formule, selon laquelle la psychonévrose repose sur un conflit entre les pulsions du moi et les pulsions sexuelles, ne contenait rien qui soit aujourd’hui à rejeter. La différence entre les deux espèces de pulsions, qui à l’origine était à prendre en quelque sorte qualitativement, ne peut maintenant être déterminée qu’autrement, à savoir topiquement. La névrose de transfert en particulier, le véritable objet d’étude de la psychanalyse, reste le résultat d’un conflit entre le moi et l’investissement d’objet libidinal.

Il nous faut maintenant d’autant plus insister sur le caractère libidinal des pulsions d’autoconservation que nous risquons ce pas supplémentaire : reconnaître la pulsion sexuelle comme étant l’Éros qui conserve tout, et faire dériver la libido narcissique du moi des apports de libido au moyen desquels les cellules du soma adhèrent les unes aux autres. Mais nous voici subitement confrontés à la question suivante : si les pulsions d’autoconservation sont, elles aussi, de nature libidinale, nous n’avons peut-être absolument pas d’autres pulsions que libidinales. Du moins n’en existe-t-il pas d’autres qui soient visibles. Mais alors il faut donner raison aux critiques qui ont pressenti dès le début que la psychanalyse explique tout par la sexualité ou aux novateurs comme Jung qui, prompt à se décider, ont tout simplement utilisé libido pour « force de pulsion ». N’en est-il pas ainsi ?

Ce résultat ne serait certes pas dans nos intentions. En effet nous sommes bien plutôt partis d’une démarcation tranchée entre pulsions du moi = pulsions de mort et pulsions sexuelles = pulsions de vie. En effet, nous étions prêts à mettre aussi les prétendues pulsions d’autoconservation du moi au nombre des pulsions de mort, ce que, pour nous corriger, nous avons depuis lors retiré. Notre conception était dès le début dualiste et elle l’est aujourd’hui de façon plus tranchée qu’auparavant, depuis que nous dénommons les opposés, non plus pulsions du moi et pulsions sexuelles, mais pulsions de vie et pulsions de mort. La théorie de la libido de Jung est au contraire moniste ; qu’il ait appelé libido sa force de pulsion unique ne pouvait que créer de la confusion, mais ne doit pas pour autant nous influencer[3]. Nous supposons que dans le moi sont actives d’autres pulsions encore que les pulsions d’autoconservation libidinales[4], sauf que nous devrions être capables de les montrer. Il est regrettable que l’analyse du moi ait fait si peu de progrès et que cette mise en évidence nous soit vraiment difficile. Les pulsions libidinales du moi peuvent d’ailleurs être connectées d’une façon particulière aux autres pulsions du moi qui nous sont encore étrangères. Avant même que nous ayons clairement reconnu le narcissisme, le soupçon existait déjà en psychanalyse que les « pulsions du moi » ont attiré à elles des composantes libidinales. Mais ce sont là des possibilités bien incertaines dont nos adversaires ne tiendront guère compte. Il reste fâcheux que jusqu’à présent l’analyse ne nous ait jamais rendus capables que de mettre en évidence les pulsions libidinales. Ce n’est cependant pas une raison pour adopter la conclusion qu’il n’y en a effectivement pas d’autres.

Dans l’obscurité présente de la doctrine des pulsions, nous aurions bien tort de rejeter la moindre idée incidente nous promettant des lumières. Nous sommes partis de la grande relation d’opposition entre pulsions de vie et pulsions de mort. L’amour d’objet lui-même nous montre une seconde polarité de ce genre, celle de l’amour (tendresse) et de la haine (agression). Si seulement nous réussissions à mettre en relation ces deux polarités entre elles, à ramener l’une à l’autre ! Nous avons de tout temps reconnu une composante sadique de la pulsion sexuelle[5] ; comme nous le savons, elle peut se rendre autonome et dominer comme perversion la tendance sexuelle d’ensemble de la personne. Elle se détache aussi comme pulsion partielle dominante dans une de ces organisations que j’ai nommées « organisations prégénitales ». Mais comment faire dériver de l’Éros, qui conserve la vie, la pulsion sadique qui a pour but l’endommagement de l’objet ? N’y a-t-il pas lieu de faire ici l’hypothèse que ce sadisme est à proprement parler une pulsion de mort qui a été repoussée du moi par l’influence de la libido narcissique, de sorte qu’elle ne vient à apparaître qu’au niveau de l’objet ? Il entre alors au service de la fonction sexuelle ; au stade d’organisation oral de la libido, l’emprise amoureuse coïncide encore avec l’anéantissement de l’objet, plus tard la pulsion sadique se sépare et finalement, au stade du primat génital, elle se charge, aux fins de la reproduction, d’avoir pour fonction de maîtriser l’objet sexuel dans la mesure où l’exige l’exécution de l’acte sexué. Enfait on pourrait dire que le sadisme expulsé hors du moi a montré la voie aux composantes libidinales de la pulsion sexuelle ; celles-ci vont plus tard se presser à la suite vers l’objet. Là où le sadisme originel ne connaît ni modération ni fusion, s’instaure l’ambivalence amour-haine de la vie amoureuse, que nous connaissons bien.

S’il est permis de faire une telle hypothèse, on aurait satisfait à l’exigence d’apporter l’exemple d’une pulsion de mort, à vrai dire déplacée. Sauf que cette conception est très loin de pouvoir être visualisée de quelque façon que ce soit et qu’elle donne une impression franchement mystique. Nous nous exposons au soupçon d’avoir cherché à tout prix un moyen pour sortir d’un grand embarras. Nous pouvons ici invoquer qu’une telle hypothèse n’est pas nouvelle, que nous l’avions déjà faite antérieurement, alors qu’il n’était pas encore question d’embarras. Des observations cliniques nous ont en leur temps forcés à concevoir que le masochisme, pulsion partielle complémentaire du sadisme, est à comprendre comme un retournement en arrière du sadisme sur le moi propre[6]. Mais un retournement de la pulsion de l’objet vers le moi n’est, par principe, rien d’autre que son retournement du moi vers l’objet, ce qui est le point nouveau ici en question. Le masochisme, le retournement de la pulsion sur le moi propre, serait donc en réalité un retour à une phase antérieure de cette pulsion, une régression. Sur un point, la présentation du masochisme donnée alors aurait -besoin d’être corrigée dans ce qu’elle a de trop exclusif ; le masochisme pourrait être aussi un masochisme primaire, ce que j’entendais alors contester[7].

Mais revenons aux pulsions sexuelles conservatrices de la vie. De la recherche sur les protistes nous avons déjà appris que la fusion de deux individus, sans partition consécutive, la copulation, a sur les deux individus qui vont se détacher bientôt l’un de l’autre une action fortifiante et rajeunissante (cf. plus haut, Lipschütza). Ils ne montrent pas de phénomènes de dégénérescence dans les générations ultérieures et il semble qu’ils aient été rendus capables de résister plus longtemps aux nuisances de leur propre métabolisme. J’estime que cette observation, bien qu’unique, peut être prise aussi comme modèle de l’effet résultant de l’union sexuée.

Mais de quelle manière la fusion de deux cellules peu distinctes l’une de l’autre amène-t-elle un tel renouvellement de la vie? L’expérience qui, chez les protozoaires, remplace la copulation par l’action de stimuli chimiques ou même mécaniques permet bien de donner une réponse certaine : cela se produit par l’apport de nouvelles sommes de stimuli. Voilà certes qui cadre bien avec l’hypothèse selon laquelle le procès de vie de l’individu conduit, pour des raisons internes, au nivellement de tensions chimiques, c’est-à-dire à la mort, tandis que l’union avec une substance vivante individuellement distincte augmente ces tensions, introduisant pour ainsi dire de nouvelles différences vitales qui doivent ensuite être éliminées par la vie. Pour cet écart il faut naturellement qu’il y ait un ou plusieurs optima. Que nous ayons reconnu comme étant la tendance dominante de la vie animique, peut-être de la vie nerveuse en général, cette tendance à abaisser, à maintenir constant, à supprimer la tension de stimulus interne (le principe de Nirvâna, selon l’expression de Barbara Lowe), telle qu’elle trouve son expression dans le principe de plaisir, voilà bien l’un de nos plus puissants motifs de croire à l’existence de pulsions de mort.

Pourtant nous ne cessons d’éprouver comme une perturbation sensible du cheminement de nos pensées le fait de ne pas pouv·oir mettre en évidence, justement pour la pulsion sexuelle, ce caractère de contrainte de répétition qui nous a d’abord mis sur la piste des pulsions de mort. Le domaine des processus de développement embryonnaires abonde sans doute en de tels phénomènes de répétition, les deux cellules germinales de la reproduction sexuée et leur histoire de vie ne sont elles-mêmes que des répétitions des débuts de la vie organique; mais l’essentiel des processus auxquels tend la pulsion sexuelle n’en est pas moins la fusion de deux corps cellulaires. C’est par elle seule qu’est assurée chez les êtres vivants supérieurs l’immortalité de la substance vivante.

En d’autres termes : nous devons nous informer sur l’apparition de la reproduction sexuée et la provenance des pulsions sexuelles en général, une tâche qui ne peut qu’effrayer quelqu’un de l’extérieur, et qui jusqu’à présent n’a pas encore pu être menée à bien par les chercheurs spécialisés. Dégageons donc de la façon la plus condensée possible ce qui, dans toutes ces données et opinions contradictoires, permet de rejoindre notre cheminement de pensée.

Une de ces conceptions ôte au problème de la reproduction son attrait mystérieux en présentant cette reproduction comme une manifestation partielle de la croissance (multiplication par division, prolifération, bourgeonnement). L’apparition de la reproduction par cellules germinales différenciées quant au sexe, on pourrait, selon le mode de pensée prosaïque de Darwin, se la représenter en disant que l’avantage de l’amphimixis, obtenu un jour par la copulation fortuite de deux protistes, fut maintenu dans l’évolution ultérieure et continue d’être exploité[8]. Le « sexe » ne serait donc pas très ancien et les pulsions extraordinairement impétueuses qui tendent à l’union sexuée répéteraient ainsi quelque chose qui jadis a eu lieu fortuitement et depuis s’est consolidé comme avantageux.

La question se pose ici de nouveau, comme pour la mort, de savoir si l’on ne doit pas supposer chez les protistes quelque chose d’autre que ce qu’ils montrent et si l’on peut admettre que des forces et des processus qui ne deviennent visibles que chez des êtres vivants supérieurs sont apparus aussi pour la première fois chez ceux-ci. La conception de la sexualité mentionnée ci-dessus apporte bien peu à nos desseins. On pourra lui objecter qu’elle présuppose l’existence de pulsions de vie qui agissent déjà dans l’être vivant le plus simple, sans quoi la copulation, qui agit à l’encontre du cours de la vie et rend difficile la tâche d’éliminer la vie en la menant à son terne, n’aurait en effet pas été maintenue et perfectionnée mais bien évitée. Si donc on ne veut pas abandonner l’hypothèse de pulsions de mort, il faut leur associer, dès le tout début, des pulsions de vie. Mais on est forcé de concéder que nous travaillons là sur une équation à deux inconnues. Par ailleurs, ce que nous trouvons dans la science sur l’apparition de la sexuation est si peu de chose que l’on peut comparer ce problème à une profonde obscurité où n’a pas même pénétré le rayon de lumière d’une hypothèse. C’est d’ailleurs en un tout autre endroit que nous rencontrons une telle hypothèse, mais qui est d’un genre si fantastique – assurément plutôt un mythe qu’une explication scientifique – que je n’oserais pas ici en faire état si elle ne remplissait précisément la seule condition que nous aspirons à remplir. Effectivement, elle fait dériver une pulsion du besoin de réinstaurer un état antérieur.

Je pense naturellement à la théorie que, dans le Banquet, Platon fait développer par Aristophane et qui ne traite pas seulement de la provenance de la pulsion sexuelle, mais aussi de celle de la plus importante de ses variations en ce qui concerne l’objet[9].

«Notre corps, en effet, n’était d’abord pas du tout formé comme maintenant ; il était tout autre. Premièrement, il y avait trois sexes, pas seulement comme maintenant, masculin et féminin, mais encore un troisième qui réunissait les deux […], le masculin-féminin. » Mais tout dans ces êtres humains était double, ils avaient donc quatre mains et quatre pieds, deux visages, des parties honteuses doubles, etc. Alors Zeus fut amené à diviser chaque être humain en deux parties, « comme on coupe de part en part les cormes pour en faire des conserves […] Étant donné que l’être entier était maintenant coupé en deux, la désirance poussa les deux moitiés à se rejoindre : elles s’enlaçaient de leurs mains, se mêlaient l’une à l’autre dans le désir de se conjoindre […][10]. »

Devons-nous, à l’invite du philosophe-poète, risquer l’hypothèse que la substance vivante, au moment où elle prit vie, fut déchirée en petites particules, qui depuis lors aspirent à leur réunion de par les pulsions sexuelles ? Que ces pulsions, dans lesquelles se poursuit l’affinité chimique de la matière non douée de vie, surmontent progressivement, à travers le règne des protistes, les difficultés qu’oppose à cette tendance un environnement chargé de stimuli dangereux pour la vie, qui les oblige à la formation d’une couche corticale protectrice ? Que ces fragments dispersés de substance vivante atteignent ainsi à la pluricellularité et finissent par transférer aux cellules germinales, avec le maximum de concentration, la pulsion à la réunion ? Rompons-là, je crois que c’en est ici le moment.

Et pourtant, non sans ajouter quelques mots de réflexion critique. On pourrait me demander si et dans quelle mesure je suis moi-même convaincu des hypothèses développées ici. Je répondrais que je ne suis pas moi-même convaincu et que je ne demande pas non plus aux autres d’y croire. Plus exactement: je ne sais pas dans quelle mesure j’y crois. Il me semble qu’ici le facteur affectif de la conviction n’a pas du tout à entrer en ligne de compte. On peut bien s’abandonner à un cheminement de pensée, le poursuivre aussi loin qu’il mène, par simple curiosité scientifique ou, si l’on veut, en advocatus diaboli qui ne s’est pas pour autant engagé par écrit avec le diable. Je ne méconnais pas que le troisième pas dans la doctrine des pulsions que j’entreprends ici ne peut prétendre à la même certitude que les deux précédents, quand nous avons élargi le concept de sexualité et quand nous avons posé la thèse du narcissisme. Ces innovations étaient des traductions directes de l’observation en théorie, ne comportant pas de plus grandes sources d’erreur qu’il n’est inévitable dans tous les cas semblables. L’affirmation du caractère régressif des pulsions repose aussi, il est vrai, sur du matériel observé, nommément sur les faits de la contrainte de répétition. Mais peut-être ai-je surestimé leur significativité. En tout cas, poursuivre cette idée n’est pas possible autrement qu’en combinant plusieurs fois de suite du factuel avec du pur produit de la pensée, et ainsi en s’éloignant beaucoup de l’observation. On sait que le résultat final acquiert d’autant moins de fiabilité qu’on fait plus souvent cela au cours de l’édification d’une théorie, mais le degré d’incertitude ne peut pas être précisé. On peut ici tout aussi bien connaître la chance d’être tombé juste que la honte de s’être fourvoyé. Dans des travaux de ce genre, je me fie peu à ce qu’on appelle l’intuition ; la façon dont je l’ai envisagée m’a semblé être plutôt le succès d’une certaine impartialité de l’intellect. Sauf que, malheureusement, on est rarement impartial lorsqu’il s’agit des choses dernières, des grands problèmes de la science et de la vie. Je crois que tout un chacun est là dominé par des préférences profondément enracinées à l’intérieur, dont il fait le jeu, sans le savoir, avec sa spéculation. Avec d’aussi bons motifs de méfiance, il ne reste guère d’autre possibilité qu’une bienveillance un peu froide envers les résultats de nos propres efforts de pensée. Je m’empresse toutefois d’ajouter qu’une telle autocritique n’oblige absolument pas à une tolérance particulière envers des opinions divergentes. On est en droit d’écarter impitoyablement des théories que contredisent d’emblée les premiers pas dans l’analyse de l’observation, tout en sachant par ailleurs que l’exactitude de celles qu’on soutient n’est que provisoire. Dans le jugement concernant notre spéculation sur les pulsions de vie et de mort, il nous gênerait peu que s’y rencontrent des processus aussi déconcertants et non visualisables que celui d’une pulsion qui est expulsée par d’autres ou qui se retourne du moi vers l’objet, etc. Cela vient seulement de ce que nous sommes forcés de travailler avec les termes scientifiques, c’est-à-dire avec le langage d’images propre à la psychologie (exactement : à la psychologie des profondeurs). Faute de quoi nous ne pourrions absolument pas décrire les processus correspondants et même nous ne les aurions pas du tout perçus. Les défauts de notre description disparaîtraient vraisemblablement si, à la place des termes psychologiques, nous pouvions déjà mettre les termes physiologiques ou chimiques. Ceux-ci, il est vrai, ne relèvent, eux aussi, que d’un langage d’images, mais qui nous est familier depuis plus longtemps et qui est peut-être aussi plus simple.

En revanche, rendons-nous bien compte que l’incertitude de notre spéculation a été accrue à un haut degré par la nécessité de faire des emprunts à la science biologique. La biologie est en vérité un royaume aux possibilités illimitées ; nous avons à attendre d’elle les éclaircissements les plus surprenants et nous ne pouvons pas deviner quelles réponses elle donnerait dans quelques décennies aux questions que nous lui posons. Peut-être justement des réponses susceptibles de renverser d’un souffle tout notre édifice artificiel d’hypothèses. Mais dans ces conditions, pourrait-on demander, à quelle fin entreprendre alors des travaux comme ceux consignés dans ce chapitre et pourquoi donc en faire communication ? Eh bien, je ne puis contester que quelques-unes des analogies, connexions et corrélations qui s’y trouvent m’ont paru dignes de considération[11].

[1] Cette phrase et la précédente ont été ajoutées en 1921.

[2] Pour introduire le narcissisme [Zur Einführung des Narzißmus, GW, X ; OCF.P, XII°], Jahrbuch der Psychoanalyse, VI, 1914 [, 1-24].

[3] Ces deux phrases furent ajoutées en 1921.

[4] Mot ajouté en 1921.

[5] « Trois essais sur la théorie sexuelle » [Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie, GW, V ; OCF.P, VI], dès la première édition de 1905.

[6] Cf. Théorie sexuelle, 4′ éd., 1920 [Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie] et « Pulsions et destins de pulsions » [Triebe und Triebschicksale, GW, X ; OCF.P, XIII).

[7] Dans un travail riche de contenu et de pensées, mais qui malheureusement n’est pas toujours pour moi parfaitement transparent, Sabina Spielrein a anticipé toute une partie de cette spéculation. Elle désigne la composante sadique de la pulsion sexuelle comme « destructrice ». (La destruction comme cause du devenir [Die Destruktion als Ursache des Werdens], Jahrbuch für Psychoanalyse, IV, 1912 [465-503]). D’une autre façon encore, A. [August] Starcke (Introduction à la traduction hollandaise de S. Freud, Morale sexuelle « culturelle » et nervosité moderne [Inleiding bij de vertaling van S. Freud, De sexuele beschavingsmoral, Baarn, Hollandia], 1914) a cherché à identifier le concept de libido lui-même avec le concept biologique d’une impulsion à la mort qui devrait être postulé en théorie. (Voir aussi Rank, L’artiste [Der Künstler, Wien, Heller, 1907]). Tous ces efforts, comme ceux de ce texte, témoignent de l’existence du besoin pressant d’une clarification non encore atteinte dans la doctrine des pulsions.

[8] Bien que Weismann (Le plasma germinal, 1892) dénie même cet avantage : « La fécondation ne signifie en aucun cas un rajeunissement ou un renouvellement de la vie ; elle ne serait absolument pas nécessaire à la continuation de la vie ; elle n’est rien qu’un dispositif pour rendre possible la mixtion de deux tendances héréditaires distinctes. » Il considère cependant qu’une telle mixtion a pour effet un accroissement de la variabilité des êtres vivants.

[9] Traduction de U. [Ulrich] v. Wilamowitz-Moellendorff (Platon I, [Berlin, Weidmannsche Buchhandlung, 1919], p. 366sq.) [retraduite ici en français].

[10] [Ajout de 1921 :] Sur la provenance du mythe platonicien, je dois au professeur Heinrich Gomperz, de Vienne, les indications suivantes que je reproduis ici partiellement dans ses propres termes : j’aimerais attirer l’attention sur le fait que la même théorie se retrouve déjà pour l’essentiel dans les Upanishads. Car dans l’Upanishad Brihad-Aranyaka, 1, 4, 3 (Deussen, 60 Upanishads du Véda, p. 393), où est décrite l’émergence du monde à partir de l’Atman (le soi ou moi) on lit : « … Mais il (l’Atman, le soi ou le moi) n’avait en effet aucune joie ; c’est ainsi que n’a aucune joie celui qui est seul. Il eut alors le désir d’un second. C’est qu’il était aussi grand qu’une femme et un homme quand ils se tiennent enlacés. Ce soi, qui était sien, il le divisa en deux parties : de là naquirent époux et épouse. C’est pourquoi ce corps échu au soi est semblable à une demi-part, ainsi l’a expliqué en effet Yâjnavalkya. Et c’est pourquoi cet espace vide est ici rempli par la femme. »

L’Upanishad Brihad-Aranyaka est la plus ancienne de toutes les Upanishad et aucun chercheur compétent ne la situerait plus tard qu’en l’an 800av. J.-C. environ. À la question de savoir s’il est possible qu’il existe une dépendance, serait-ce indirecte, de Platon à l’égard de ces pensées indiennes, je n’apporterai pas forcément une réponse négative, contrairement à l’opinion dominante, car une telle possibilité ne peut être contestée non plus pour la doctrine de la transmigration des âmes. Une telle dépendance, d’abord par l’intermédiaire des Pythagoriciens, n’ôterait guère de significativité à cette rencontre de pensées, car Platon n’aurait pas fait sienne une semblable histoire venue jusqu’à lui d’une tradition orientale, et lui aurait encore moins assigné une place aussi significative, si ce qu’elle contient de vérité ne lui avait à lui-même sauté aux yeux.

Dans un article de K. Ziegler, Devenir des hommes et des mondes [Menschen und Weltenwerden) (Neue Jahrbücher für das klassische Altertum, t. 31, p.529 sq., 1913), qui s’occupe d’explorer méthodiquement cette pensée problématique avant Platon, celle-ci est ramenée à des représentations babyloniennes.

[11] Ici, quelques mots encore pour clarifier notre nomenclature qui, au cours de ces discussions, a suivi une certaine évolution. Ce que sont les « pulsions sexuelles », nous le savions par leur relation aux sexes et à la fonction de reproduction. Nous conservâmes ensuite ce nom lorsque nous fûmes obligés par les résultats de la psychanalyse de rendre plus lâche leur relation à la reproduction. Quand nous eûmes posé la thèse de la libido narcissique et étendu le concept de libido aux cellules individuelles, nous vîmes la pulsion sexuelle se transformer en l’Éros, qui cherche à pousser l’une vers l’autre et à maintenir en cohésion les parties de la substance vivante, et ce qu’on appelle communément les pulsions sexuelles apparut comme la part de cet Éros tournée vers l’objet. La spéculation veut que cet Éros soit à l’œuvre dès le début de la vie et qu’il entre comme « pulsion de vie » en opposition avec la « pulsion de mort » qui est apparue du fait que l’inorganique a pris vie. Elle tente de résoudre l’énigme de la vie en faisant l’hypothèse de ces deux pulsions en lutte l’une contre l’autre dès les primes origines. [Ajout de 1921 :] Il est peut-être plus difficile d’avoir une vue d’ensemble de la transformation qu’a connue le concept de« pulsions du moi ». À l’origine, nous appelions ainsi toutes les directions pulsionnelles, connues de nous approximativement, qui peuvent se démarquer des pulsions sexuelles dirigées sur l’objet et nous mettions les pulsions du moi en opposition avec les pulsions sexuelles dont l’expression est la libido. Plus tard, nous nous rapprochâmes de l’analyse du moi et reconnûmes qu’une partie des « pulsions du moi » est elle aussi de nature libidinale et a pris le moi propre pour objet. Il fallait donc mettre désormais les pulsions d’autoconservation narcissiques au nombre des pulsions sexuelles libidinales. L’opposition entre pulsions du moi et pulsions sexuelles se transformait en l’opposition entre pulsions du moi et pulsions d’objet, les unes et les autres de nature libidinale. Mais à la place de la première opposition en apparut une nouvelle, entre les pulsions libidinales (pulsions du moi et d’objet) et d’autres pulsions dont il faut poser l’existence dans le moi et qu’il faut peut-être reconnaître dans les pulsions de destruction. La spéculation transmue cette opposition en celle des pulsions de vie (Éros) et des pulsions de mort.

numéro 2020-3 Analyse terminable ?

Sur l’engagement du traitement

OCF.P, XII : 161-184. Paris, Puf, 2005

Sur la question de la fin de l’analyse, le texte de Freud qui s’impose est évidemment L’analyse finie, l’analyse infinie (1937). Mais à considérer qu’une cure ne peut trouver sa fin qu’à condition d’avoir véritablement commencé, le texte de 1913, « Sur l’engagement du traitement », nous a semblé un complément intéressant à celui de 1937, dont nous avons souvent donné des extraits dans cette rubrique.

[…]Les dispositions concernant le temps et l’argent sont des points importants au commencement de la cure analytique.