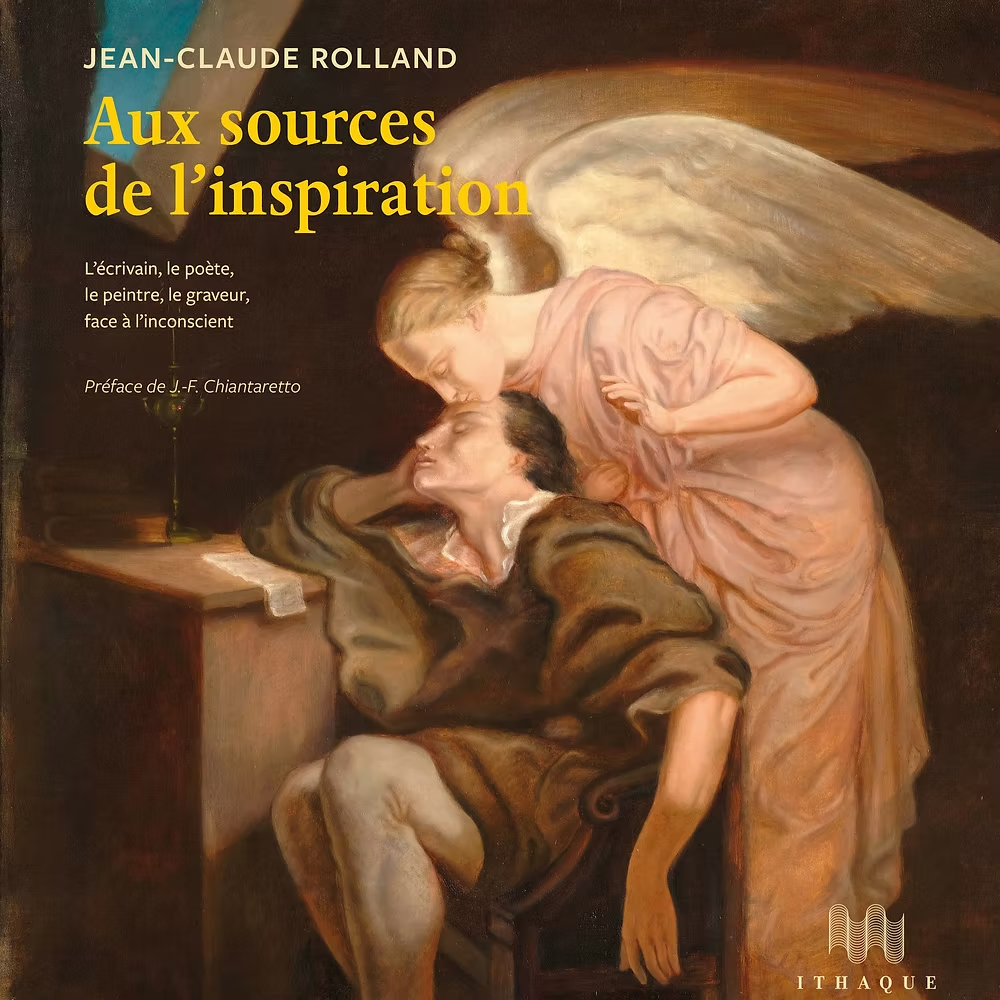

Aux sources de l’inspiration. L’écrivain, le poète, le graveur, face à l’inconscient

Dunod, Collection Psychismes

EAN 9782100836505 EAN Ebook : Epub 9782100842216

400 pages

Parution juin 2023

Prix : 35,00€

Gérard Pirlot est psychanalyste membre de la Société psychanalytique de Paris, professeur émérite des Universités, ancien Psychiatre des Hôpitaux.

Dans la préface, Jean-François Chiantaretto[1] note avec justesse que la question de « penser la langue au travers de l’expérience de la parole » (Rolland, 2023, p. 5) dans la cure psychanalytique habite Rolland depuis 1998 avec Guérir du Mal d’Aimer (Rolland, 1998). Cette préoccupation s’est régulièrement développée dans Avant d’être celui qui parle (Rolland, 2006), les Quatre essais sur la vie de l’âme (Rolland, 2015), puis Langue et psyché (Rolland, 2020) et enfin dans Le verbe devant l’inconscient (Rolland, 2021 ; Aisenstein, 2022).

Paru en 2023 et brillamment construit, le dernier livre de Jean-Claude Rolland est d’un autre format, il se rapproche du livre d’art et propose de superbes illustrations, mais aussi un savoir encyclopédique dévoilant une vaste culture littéraire, picturale, musicale, bref sa passion pour l’art.

Si l’auteur poursuit l’étude du langage et du verbe à l’épreuve de l’inconscient, il le déploie différemment ; dans un style inspiré au long des cinq parties du premier chapitre sont étudiés les rapports à la création de Nathalie Sarraute, Stéphane Mallarmé, Saint-John Perse, Charles Baudelaire et Arthur Rimbaud.

Pour Sarraute, il choisit le prisme de : « Inspiration, mémoire de l’infantile » (Rolland, 2023, p. 19), pour Mallarmé, c’est : « Écriture et travail du rêve » (p. 25). À propos de Saint-John Perse, il met en exergue : « L’enfant de la nuit » (p. 35). Concernant Baudelaire, il se penche sur « Écriture analytique et parole poétique » (p. 47). Pour Rimbaud enfin, le sous-titre choisi est : « Deux trous rouges au côté droit » (p. 57).

Le style de Jean-Claude Rolland a depuis toujours été celui d’une écriture « habitée », sa facture dans ce dernier livre m’a semblé encore plus libre et poétique. En terminant la lecture, je me suis dit que ce volume était en soi « une œuvre d’art psychanalytique », celle de l’auteur où sont mises en valeur la polysémie des mots et l’extraordinaire valeur métaphorique du langage qui ouvre des voies associatives infinies.

La réflexion de Rolland est profondément originale, dès Les quatre essais, il écrivait que la métapsychologie est issue d’une « pensée visionnaire » transmise au psychanalyste au travers de ses éprouvés contre-transférentiels.

Depuis longtemps, il avait évoqué « la nature métisse du langage » pour rappeler que pour lui existe d’abord un mixte d’images et de sensoriel d’où va surgir le verbe. Ce qu’il a nommé « la parole inchoative » jaillit de la sensorialité brute.

Rolland considère la langue comme résultant d’un processus qui, à partir d’amalgame d’images et de signifiants, va « installer une structure sémantique ». On peut donc dire que la langue s’incarne dans la vie psychique à partir d’images préalables fragmentées et concassées.

Pour l’auteur, le poète comme le psychanalyste ont à cœur de retrouver l’infantile, mais différemment. Une douleur structurelle est le prix à payer pour l’infans privé de mots passant au statut d’enfant qui découvre le langage et sa connotation sexuelle. Rolland évoque une « Proto-mélancolie de l’infantile » (Rolland, 2010) qui précéderait la « mélancolie de l’infantile » déjà décrite dans Les yeux de l’âme (Rolland, 2010). Cette ligne de pensée se poursuit et se développe dans Aux sources de l’inspiration (Rolland, 2023). Pour l’auteur, la « proto-mélancolie » serait une intériorisation de l’objet qui précède l’identification, plus tardive du moi à l’objet qui, elle, se fonde sur le « je ».

La douleur est un questionnement qui hante Rolland depuis ses tout premiers écrits, la douleur de l’infans sans mots pour se le dire, la douleur de la torture (Rolland, 1986), la douleur de la mélancolie illustrée par un texte d’abord paru dans la Revue française de psychosomatique et intitulé « La douleur de Ginevra » (Rolland, 2020), puis enfin la douleur dans le transfert et le contre-transfert.

L’auteur a également longuement parlé du « discours intérieur » du psychanalyste qui double le discours pictural du rêve et du fantasme. Il souligne ainsi la puissance de la régression formelle à l’œuvre pour l’un comme pour l’autre des deux protagonistes de la cure, et pense la tension permanente entre images et langage entre lesquels il refuse de voir une relation de hiérarchie ou de précession. Il avait d’ailleurs évoqué une « pulsion de représentation », celle-ci pourrait contrer la compulsion de répétition qui court-circuite la richesse représentationnelle. Il écrivait déjà en 1998, dans Guérir du mal d’aimer : « Le rapport de forces nouveau introduit par la régression transférentielle dans le conflit psychique, le renoncement pulsionnel impliqué nécessairement par l’entreprise d’une analyse appellent l’hypothèse qu’à la compulsion de répétition, à laquelle sont contraints le désir inconscient ou l’exigence pulsionnelle, se substitue dans la cure une compulsion de représentation, où la première vient comme se développer, s’élaborer, se satisfaire in effigie, se sublimer » (1998, p. 235).

La création, écriture, peinture, composition, est inspirée par un besoin vital pour Jean-Claude Rolland, ce même besoin existe dans la cure, or il s’agit de la compulsion de représentation qui contraint le patient à remplacer au travers du langage ce qu’il répétait dans sa chair par ses actes et ses symptômes.

L’art comme la psychanalyse sont « des sciences de la mémoire ». L’auteur propose donc ici d’élargir la découverte freudienne aux productions d’artistes pour lesquels elle a été source d’inspiration.

Le livre est composé de cinq chapitres. Au long des deux chapitres suivants : « Transcendances » et « Le culte des morts », l’auteur étudie savamment l’œuvre de Friedrich Hölderlin, dont il cite Hypérion, de Vercors au travers de son poème Les mots, et enfin de William Shakespeare avec Othello.

Dans « Le culte des morts », il s’agit des poèmes de Victor Hugo en deuil de sa fille, puis des Destinées d’Alfred de Vigny. Enfin d’Euripide, de Racine et, pour finir, d’Albert Camus.

Il s’attache à l’Alceste d’Euripide, une tragédie étrange de laquelle Rolland écrit qu’il s’agirait d’un « troc avec les dieux ». Une femme se substitue à son époux. Ce dernier nous apparaît comme un monstre d’égoïsme qui refusant la mort propose à sa place ses parents et sa femme. Alceste accepte ce sacrifice par amour et avec grandeur. La chute de la pièce nous surprend, après un délai qui permet à ce triste héros d’affronter la perte et le deuil, les dieux ressuscitent Alceste. Ce qu’insinue Euripide serait que l’amour pour l’objet ne peut naître que de sa perte. « La découverte de la mort est donc aussi la découverte de l’amour », écrit l’auteur Rolland (2023, p. 125).

Sa lecture de L’Étranger de Camus est intéressante et originale. Il voit Meursault sous l’angle d’une réaction mélancolique passionnelle à la mort de sa mère masquée par un vernis d’indifférence, d’absence totale d’émotion durant les obsèques. Pour Jean-Claude Rolland, Meursault ne serait pas le monstre froid que rencontreront ensuite le juge, le procureur et le prêtre. Au contraire, fou de douleur à la « mort de maman », il aurait développé une identification mélancolique à cette « mère morte » qui le conduira au meurtre et à l’échafaud.

Ceci pourrait nous faire nous demander si on ne peut pas voir Meursault comme les criminels par culpabilité décrits par Freud en 1914 (Freud, 1914c) chez qui un sentiment de culpabilité inconscient préexiste à la faute et à l’acte meurtrier. Rolland remarque que les récurrences de « maman », utilisé par Meursault, alors que ses interlocuteurs disent « votre mère » pourraient faire du signifiant « maman » un antonyme du titre du livre. Néanmoins, ce signifiant disparaît dans la deuxième partie, mais revient à la fin, juste avant le meurtre. Dans son discours intérieur, Meursault ne cesse de se référer au soleil brûlant, aveuglant : « c’était le même soleil que le jour où j’avais enterré maman », et « comme alors le front me faisait mal et toutes mes veines battaient ensemble sous la peau » (Rolland, 2023, p. 141). À nouveau, la récurrence des signifiants soleil, puis du mot arabe, conduit Rolland à poser la question d’un déplacement. L’indifférence de Meursault serait due à l’effet de refoulement, ou de forclusion, dit-il, que subit l’objet d’amour perdu. « L’indifférence qui affecte Meursault n’est que l’effet de la forclusion que subit l’objet d’amour perdu » (p. 141), écrit-il. Dans le meurtre, Meursault décharge la douleur et la stupeur éprouvées à l’annonce de la mort de sa mère. Rolland souligne la profusion d’éléments sensoriels dans la description du paysage : « J’étais perdu entre le ciel bleu blanc, noir gluant du goudron ouvert, noir des habits de la voiture laquée » (p. 144). Meursault sera aux prises avec le même excès de sensorialité au moment du meurtre. Sous un soleil de plomb, à la vue du reflet du couteau de l’arabe, il ne peut pas se retenir et lui tire dessus. Jean-Claude Rolland dissèque subtilement par quels procédés, déployés dans une écriture puissante et complexe, Camus entraîne le lecteur à s’identifier avec l’émotion qui submerge le héros, ce qu’il compare à la souffrance du patient et à celle de l’analyste « dans son assujettissement empathique » aux affects du patient.

On peut évidemment questionner la lecture de Rolland et se demander si Meursault n’est pas dans un fonctionnement opératoire, ce qui serait corroboré par l’excès de perceptions et de sensations. Au moment du meurtre, il aurait atteint la capacité maximale d’excitations qu’il peut supporter. En revanche, l’effet de l’annonce de la peine de mort modifie son état psychique et le calme (Papageorgiou, 2023).

Suivent deux chapitres, « Écritures littéraires et scientifiques » et « Le discours pictural », qui vont étudier le Nebenmensch, la clairvoyance de l’écriture de Freud, « deux phares, Freud et Winnicott », puis enfin la langue du peintre avec Albrecht Dürer, le discours pictural avec Eugène Delacroix, contribution de l’art à la théorie psychanalytique avec Léonard de Vinci.

Pour clore cette anthologie, le lecteur rencontre un dernier titre :« L’image est la substance de l’idéal ». Le livre est trop riche et foisonnant pour pouvoir le résumer dans une note de lecture, je me centrerai donc sur les pages consacrées à Freud et à Léonard de Vinci.

Au sujet de l’écriture de « Deuil et Mélancolie » (Freud, 1916-17g), Rolland écrit que le statut d’un texte métapsychologique n’est pas le même selon qu’il soit lu par le psychanalyste qui le voit doctrinal ou le lecteur littéraire qui peut l’entendre comme une rêverie, une fiction, ou un mythe. Il questionne cette opposition disant que « l’idiome » spécialisé n’est qu’un « néolangage » créé pour dévoiler le malheur, la passion, le travail psychique. On lit : « Travail analytique et travail d’écriture développent alors selon un nouvel emboîtement qu’on peut définir comme une métaphorisation […] l’accordéon polysémique aide la langue à capter les impulsions inconscientes en multipliant à l’infini les significations des mots » (Rolland, 2023, p. 164). La question de la mort et de la mélancolie occupe une place centrale dans la pensée germanique et dans la tradition romantique. La Mélancolie gravée par Dürer date de 1514 et s’est érigée comme mythe culturel à l’instar de La Liberté guidant le peuple de Delacroix ou du Bateau ivre, de Rimbaud. Lorsque Goethe aborde ce thème au travers de la rédaction de son Faust (1806), sa pensée est révolutionnaire. Dans cette fable, l’invention du diable représente le retour de l’intelligence, du savoir, de la ruse « par définition luciférienne », seule capable d’arracher l’humain à l’attraction de la mélancolie.

C’est à la lumière de ces considérations que l’auteur analyse le texte de 1917 dont il remarque d’ailleurs que, bien que terminé dès 1915, Freud mit plus de deux ans avant de le faire publier.

En guise de conclusion, j’évoquerai le magnifique portrait de Ginevra de Benci, premier portrait profane de Léonard de Vinci.

D’une grande famille florentine, Ginevra était poétesse, mariée, mais vivait une passion amoureuse partagée avec un aristocrate vénitien. L’élite intellectuelle tolérait alors ces liaisons « spirituelles ». Le portrait a été exécuté au moment où ces amants platoniques décidèrent de se séparer, lui pour retourner à Venise, elle pour se retirer dans une chartreuse et y mener une vie de pieuse recluse. Le regard de Ginevra dit adieu à la vie et à l’amour ; la douleur poignante qui émane du tableau est troublante.

Ici Rolland nous offre une évocation personnelle : ce tableau l’a fasciné et a été son préféré parmi les portraits de Léonard dont la très fameuse Joconde peinte trente ans plus tard. Il nous dit être souvent retourné le voir sans comprendre son engouement jusqu’au moment où, travaillant pour un séminaire sur la douleur dans la cure, s’impose à lui l’idée que cette fascination était liée à la douleur exposée, autant que cachée. Cette expérience subjective l’aurait convaincu de deux choses : la douleur si intense soit-elle peut rester méconnue autant à celui qui en souffre qu’à celui qui en est le témoin. L’image ne s’impose pas immédiatement au regard, mais il arrive « qu’elle ne se discerne qu’au prix d’efforts, de détours, d’après-coup ».

Il développe son propos en s’appuyant sur la théorie psychanalytique, mais aussi sur sa rencontre poétique avec Charles Baudelaire et Paul Célan à propos du tableau de Léonard de Vinci.

La mobilité de la vie de l’âme, sa fluidité est liée au libre déplacement des représentations d’un objet à l’autre, or dans la douleur une partie de l’affect ne se délie jamais complètement de sa représentation.

Dans la cure, le discours associatif soutient ces déplacements, « il travaille ainsi au défouissement des objets refoulés et au renoncement de leur charge œdipienne ». Mais dans la douleur, l’affect qui ne parvient pas à se déconnecter de sa représentation risque donc de se transformer en attachement au déplaisir. L’apparition de la douleur signifie qu’un objet est conservé.

Jean-Claude Rolland conclut que ce qui différencie la parole analytique et l’écriture poétique tient aux affects qu’elles mobilisent dans leurs économies respectives : si l’affect œdipien, le désir, fait retour dans la parole analytique, l’écriture poétique et picturale convoquerait, elle, la douleur. Douleur et désir seraient par conséquent des éprouvés psychiques issus d’un affect commun.

De ce dernier livre de Jean-Claude Rolland, je répète qu’il est une magnifique œuvre d’art d’un psychanalyste qui, comme le portrait de Ginevra de Benci[2], mérite qu’on s’y arrête et qu’on y revienne.

[1] Psychanalyste du IV Groupe et professeur émérite à la Sorbonne

[2] Le portrait de Ginevra de Benci se trouve à la National Gallery of Art de Washington.